为落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,进一步发挥社会实践在加强和改进大学生思想政治教育中的积极作用,积极响应“三下乡”社会实践的号召。7月12日,山东信息职业技术学院智能制造系“智教课堂·点亮梦想”志愿服务队循着红色足迹,从深入山东省潍坊市寿光市营里镇西黑冢子前村调研乡村振兴实践,再探访93岁抗美援朝老战士孙金功的家,在乡村新貌与英雄故事的交织中,触摸时代的脉搏。

古村新韵谱华章:乡村振兴的生动实践

初到村口,志愿服务队被干净整洁的村庄所吸引,紧接着志愿服务队在指导教师的带领下来到村委办公室,与西黑冢子前村党支部书记以及村委工作人员开展座谈,深入了解西黑冢子前村“党支部+合作社+农户”模式以及当地乡村振兴的举措和成效。座谈会后,团队成员与新型农民、大学生分别进行深度访谈,通过访谈获取村庄发展规划、政策落实等背景信息;实地查看望海崇台遗址、“孝廉西黑”教育基地、基础设施改造现场、康养中心、产业用地等,记录客观数据与实际情况。

图为村支书为队员讲述西黑冢子前村的基本情况

西黑冢子前村位于寿光市营里镇,始建于明初,历史底蕴深厚。村东的望海崇台为汉代平望县故城遗址,是秦始皇所建,属寿光八景之一,清乾隆年间《续寿光县志》有记载。

村内“孝廉西黑”廉洁文化教育基地独具特色,融合孝善文化与基层治理。基础设施完善,7条主干道新罩油,8000米排水沟新修,6000平方米绿化提升村容。采用“5大网格+10小网格”管理模式,治理精细。作为康养示范村,有幸福餐厅、健康主题公园等养老设施,村里80岁以上的老人可以免费在幸福餐厅用餐,真正做到了让老人“老有所养、老有所依、老有所乐”。经济上,通过盐场、虾池、耕地流转等,村集体年收入超130万元,村民可以定期获得分红,是乡村振兴的生动缩影。村支书表示:“我们村是集中力量办大事,让集体经济所创造地利益切实的服务每一个村民。”

调研期间,实践团与西黑冢子前村“两委”成员召开专题座谈会。村“两委”成员围绕村庄历史文化保护、基础设施建设、治理模式创新、康养服务推进及产业发展规划等方面,详细介绍了乡村振兴工作的实践经验与未来思路。村支书在座谈中提到,村庄发展的核心是“以民为本“,无论是文化传承还是产业布局,都需贴合村民实际需求。村“两委”始终坚持集体决策机制,重大项目如基础设施改造、土地流转等均通过村民代表大会审议,确保每一项工作都得到群众支持。其他成员也结合分管工作补充说明:网格管理中,“两委”成员分片包联网格,每周至少3次走访农户,实时收集诉求;康养服务推进中,通过党员带头志愿服务,解决了幸福餐厅运营、健康主题公园维护等实际问题;产业发展上,村“两委”主动对接镇万亩园区,多次赴外地考察学习,最终确定“资源整合 + 抱团发展”的增收路径。

座谈中,实践团成员就“传统文化与现代治理结合的难点”“产业持续增收的风险防控”等问题与村“两委”深入交流,双方围绕“大学生如何运用专业知识助力乡村建设”展开探讨,为村庄发展与人才培养搭建了沟通桥梁。

图为村委带领队员参观村内基础建设

烽火岁月铸忠魂:老战士的赤子之心

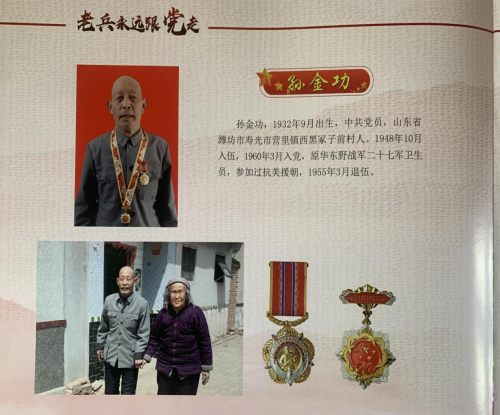

当队员们拎着礼品叩响孙金功老人的家门,门开瞬间,93岁的老战士扶着门框抬头望来——脊背虽弯却透着军人的硬朗,双肩微展如在岗哨,枯瘦的手指紧扣门框似攥钢枪,目光沉稳锐利,仿佛仍能穿透岁月硝烟。1932年出生的孙金功,16岁穿上军装,原华东野战军二十七军卫生员,他作为卫生员随部队雄赳赳跨过鸭绿江。零下30度的雪地里,单薄棉衣抵不住严寒,他踩着战友的遗体在枪林弹雨中穿梭,因作战英勇三次荣获三等功。

图为抗美援朝孙老的个人履历

最让人动容的是一次激战经历:部队伤亡惨重,孙金功连续十几个小时没合眼,双手冻得通红麻木,在敌人炮火呼啸、药品器械短缺的情况下,用原始方法固定骨折、寻找药品替代品,在生死边缘与时间赛跑。1955年卸甲归田后,他将军功章收进木箱,扛起锄头回到寿光老家的农田,“党和乡亲们照拂我太多,国家需要我在哪,我就往哪使劲”老人说起这段日子,眼里泛起暖意。他从未炫耀过功勋,只是把奉献二字,悄悄写进了日复一日的农耕岁月里。分别时,老人攥着青年学子的手恳切嘱托:“当年过江,早把生死抛脑后了!冰天雪地、炮火连天,没一个孬种!如今国家强大了,这和平是命换的!你们要记着,遇事别服输,把咱中国的精气神传下去!”

图为抗战老兵为队员们讲述当年的抗战的事迹

从老战士用生命守护的和平,到如今乡村振兴的蓬勃图景,西黑冢子前村的变迁正是“国家强大”的生动注脚。队员们深切感受到,英雄精神滋养着这片土地,而新时代的奋斗者正以实干续写着“为国向前”的篇章。

通过此次三下乡活动,实践团成员深刻体悟到:革命英雄精神并非停留在历史书页中,而是早已融入乡村基层的肌理,成为驱动发展的深层根脉。在西黑冢子前村,从93岁抗美援朝老战士孙金功“国家需要我在哪,我就往哪使劲”的赤诚,到村“两委”带领乡亲们搞基建、兴产业的拼劲,再到“孝廉西黑”文化中传承的奉献底色,处处可见革命精神的当代延续。

图为队员在西黑冢子前村幸福餐厅前合影留念

新时代的建设者们以实干为笔,将“不畏艰难、一心为民”的革命传统,转化为修公路、建广场的具体行动,转化为流转土地、发展产业的创新实践,更转化为照料老人、守护家园的温情坚守。这种精神的传承与践行,不仅让古村焕发新生,更凝聚成推动国家发展的磅礴动能,让青年学子真切感受到:唯有将精神力量化作脚踏实地的行动,才能在新时代浪潮中续写振兴华章。(作者:张冠群、张坤志)